この記事では、教育現場における生成AI(ChatGPTやClaudeなど)の活用状況と将来展望について解説します。

今、世界の学校で「AIをどう使うか」が本気で議論されています。

すでに授業や業務に取り入れている国もあれば、慎重に試行している段階の国もあります。

日本でも、少しずつ教育現場にAIが入り始めています。

ただ「何から始めるべきか」「注意点は何か」といった疑問も多いですよね。

この記事では、教育におけるAI活用のリアルな事例を紹介しながら、今後の教育がどう変わるのか、どんなメリットやリスクがあるのかを読み解きます。

ではさっそく見ていきましょう。

なぜ今、教育に生成AIなのか?

2022年末にChatGPTが公開されてから、生成AIは一気に教育界でも注目される存在になりました。

教員の業務を助けたり、生徒の質問に即答したり、教材を作ったり。

まるで「もう一人の先生」ができたような感覚です。

ただし、良いことばかりではありません。

AIに依存して生徒の思考力が下がるリスクや、不正利用の懸念もあります。

だからこそ、正しく使えば強力な味方、間違えると逆効果という両面を理解することが大切です。

各国の取り組み

世界の国々では、すでに教育にAIを本格導入しているところもあります。

エストニア:全国高校でChatGPT Edu導入へ

国を挙げてAI教育を進めるエストニア。

2025年には全国の高校で「ChatGPT Edu」という特別バージョンを導入予定です。

教員は成績処理や文書作成をAIに任せ、生徒は個別学習の相談相手として使えるようになります。

フィンランド:AIで即フィードバック+倫理教育

フィンランドでは、生徒が提出した課題に対してAIが即フィードバックを返す「ViLLE」というツールが普及中。

同時に「AIの偏りや限界を理解する」リテラシー教育も重視しており、大学ではAIと学習の倫理についての研究も行われています。

韓国:AI教科書で全員に個別最適化学習を

韓国は「1人に1つAI家庭教師を持たせる」ことを目標に掲げ、AI教科書を小中高で段階的に導入予定です。

英語の発音練習や数学の理解度チェックなど、すべてがタブレット上で個別に対応可能。

ただし、現場からは「使いこなせる生徒とそうでない生徒の差が広がるのでは?」という声も。

アメリカ:現場主導&民間のEdTechがリード

アメリカでは教師自身がChatGPTを使って授業準備や個別支援を始めています。

また、Khan Academyでは「Khanmigo」というAIチューターも登場。

教師の業務を助けながら、生徒一人ひとりに合わせたヒントや解説を提供してくれます。

日本の現状はどうか?

日本では2023年に文科省がガイドラインを発表し、「条件付きでの生成AI活用」を認めました。

富山県など一部の学校ではChatGPTを試験導入し、修学旅行の案内文や通知表コメントの草案作成に使われています。

また、民間の学校法人ではAIによる小テスト作成を取り入れ、教員の残業時間を大幅に減らした例もあります。

とはいえ、日本全体ではまだ試行段階。

「AIは便利だけど、どう教えるかが分からない」という教師も多く、まずは使い方を学ぶところからスタートしているのが現状です。

教育現場でAIが使われている主な3つの場面

1. 教員の業務を効率化

成績処理、通知表コメント、授業準備、文書作成などをAIがアシスト。

「書く時間が半分以下になった」という教師も。

その分、生徒と向き合う時間が確保できます。

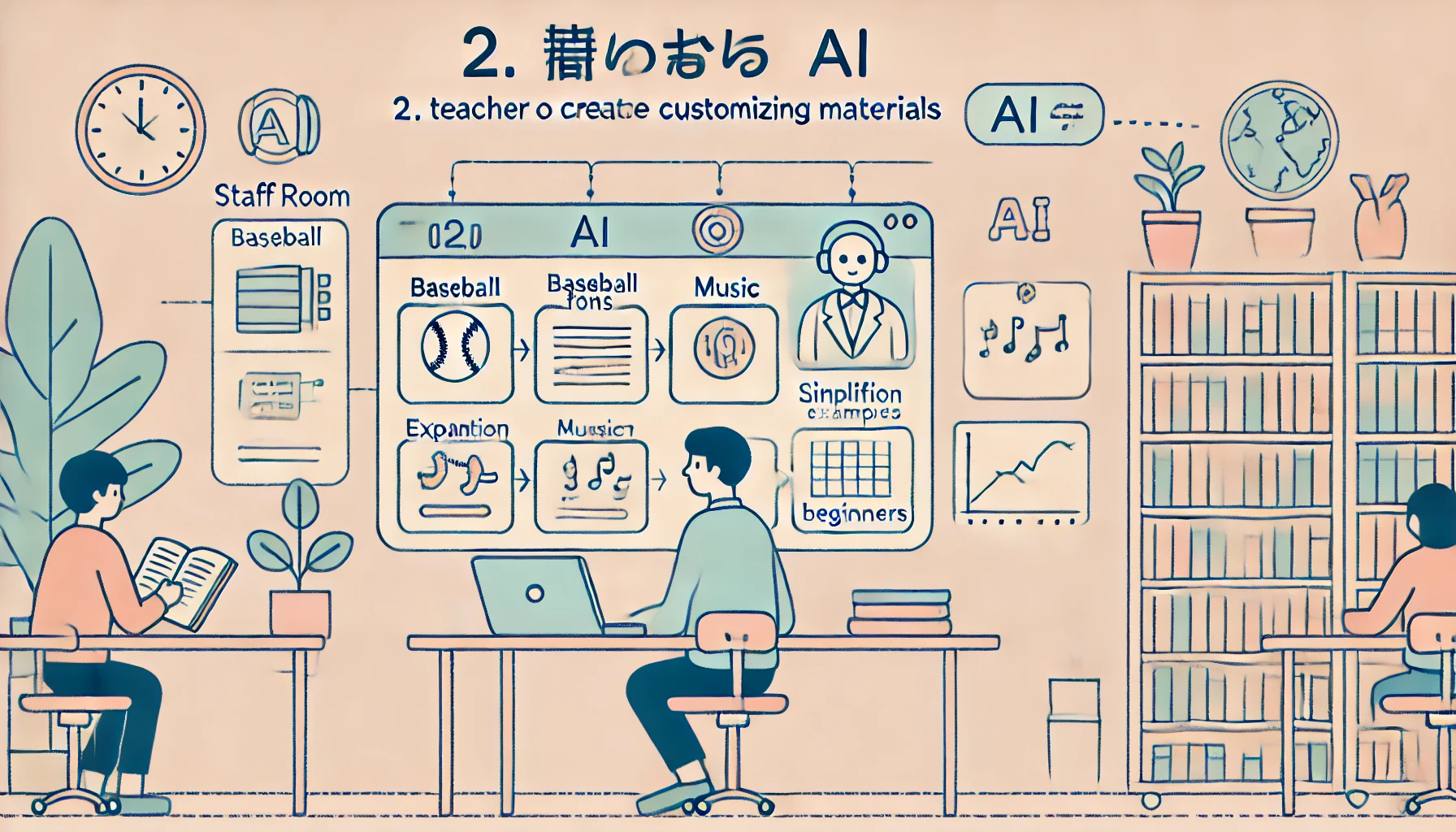

2. 教材作成に活用

小テストや問題プリントの生成はもちろん、レベルに応じて説明文を変えたり、好きなジャンルに例えた教材を作ったり。

AIなら、同じ単元でも「野球好き向け」「音楽好き向け」といった教材が一瞬でできます。

3. 生徒の個別支援

AIは生徒の理解度や間違いの傾向を分析し、それぞれに合った復習やヒントを提案できます。

塾に通えない子にも家庭教師のような支援ができ、教育格差の是正にもつながる可能性があります。

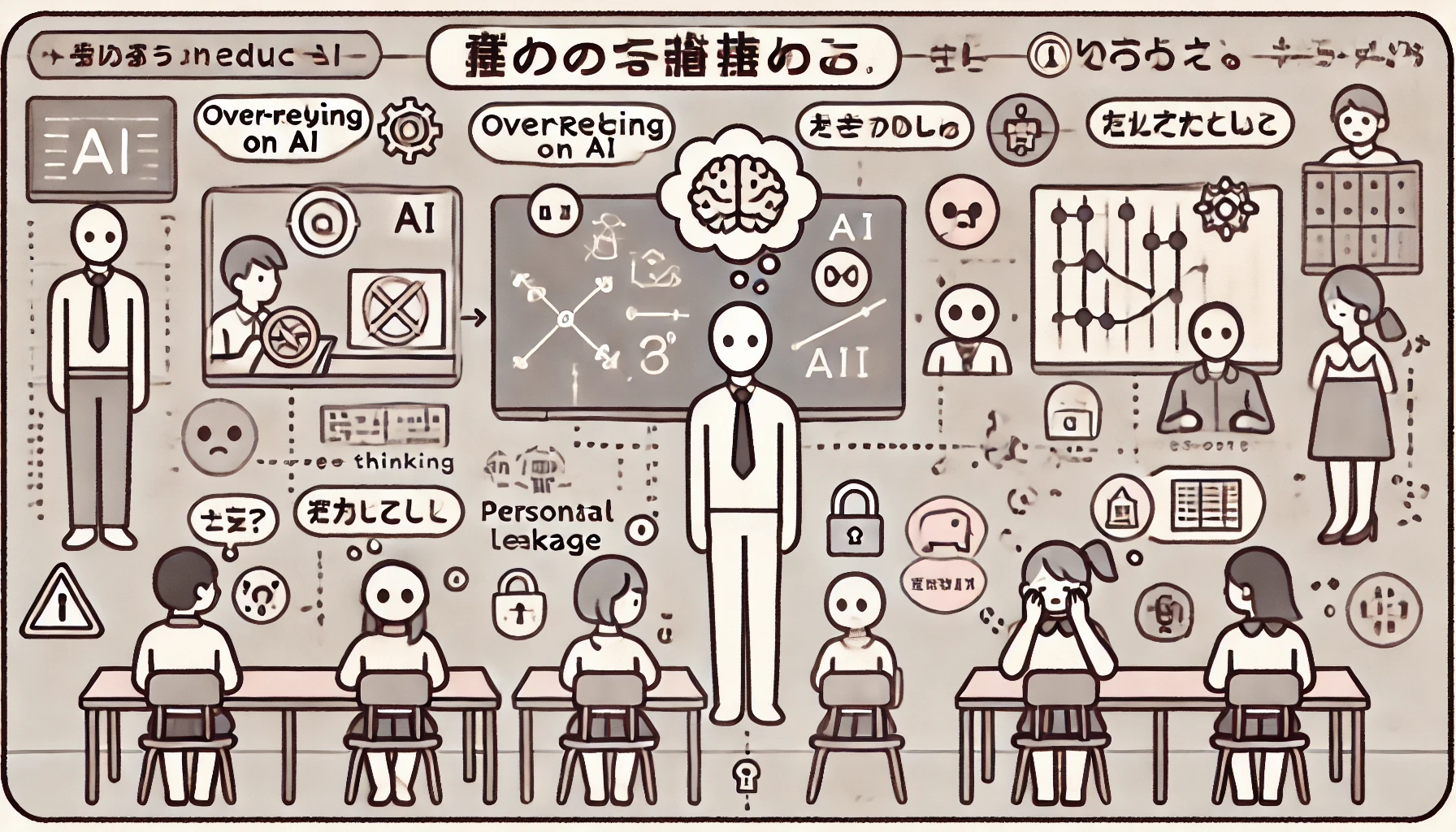

気になる課題とリスク

便利なAIですが、使い方を誤ると次のようなリスクもあります。

- AI頼りで思考力が低下する

- 不正利用(カンニングなど)を助長する

- 誤情報・偏見を含んだ回答

- 個人情報の漏洩リスク

- 使える教員と使えない教員で差が広がる

- 人間関係・感情面の指導には不向き

こうしたリスクを防ぐには、「AIは道具であり、判断は人がする」という意識を徹底することが大切です。

また、教員や生徒に向けたAIリテラシー教育も今後ますます重要になります。

まとめ:AIとともに歩む教育の未来

AIは、うまく使えば「頼れる相棒」になります。

ただし、教育の主役はあくまでも人間。

生徒の成長を支えるために、AIを「補助役」として使っていくことが求められます。

今後、教師の役割は「教える人」から「導く人」へと変わっていくかもしれません。

生徒一人ひとりに寄り添いながら、AIと協力して学びを進化させていく。

そんな新しい教育のかたちが、今まさに始まりつつあります。