仮想通貨を活用した投げ銭文化は、SNS上の小額チップから、スポーツ・音楽・アイドル産業を巻き込む大規模なトークン経済へと進化しています。本記事では、その歴史的背景と成功事例を整理し、Web3時代の“推し活”の可能性を探ります。

仮想通貨投げ銭文化の始まりと意義

仮想通貨投げ銭は、単なる“お金の送付”ではありません。

コミュニティへの共感や感謝を可視化する表現として始まりました。

Dogecoinが生み出した新しいコミュニケーション

2013年、RedditコミュニティでのDogecoin投げ銭は、「いいね」の延長として浸透しました。

投稿やコメントに対して、50DOGE(約0.1ドル)程度を投げる習慣が拡大し、短期間で数百万件のトランザクションが行われました。

小額支援から広がる社会的インパクト

当初はオンライン上のやり取りが中心でしたが、災害支援や慈善活動などにも活用が広がりました。

例えば、動物保護団体への寄付や災害復興支援がDogecoin経由で実施され、仮想通貨が「人をつなぐツール」として認識される契機となったのです。

スポーツクラブとファンをつなぐファントークンの登場

次に注目すべきは、スポーツ産業におけるファントークンです。

ChilizとSocios.comが提供する仕組みは、クラブとファンの距離を縮め、応援を“経済的な関わり”に変換しました。

Chiliz ChainとSocios.comの仕組み

ファンはクラブ発行のトークンを購入し、投票やイベント参加、限定特典の獲得に利用できます。

これにより、応援が一方通行ではなく、“運営に参加する権利”としての価値を持つようになりました。

2023年の成長データ

Socios.comは2023年、ユーザー数200万人超、7百万件の投票、50万件以上のリワード配布を記録しました。

さらに、BenficaやChivasなど複数クラブが新規ファントークンを発行し、グローバルファン層へのリーチを拡大しています。

主要クラブのファントークン活用事例

具体的な事例として、Tottenham HotspurやBenficaなどが挙げられます。

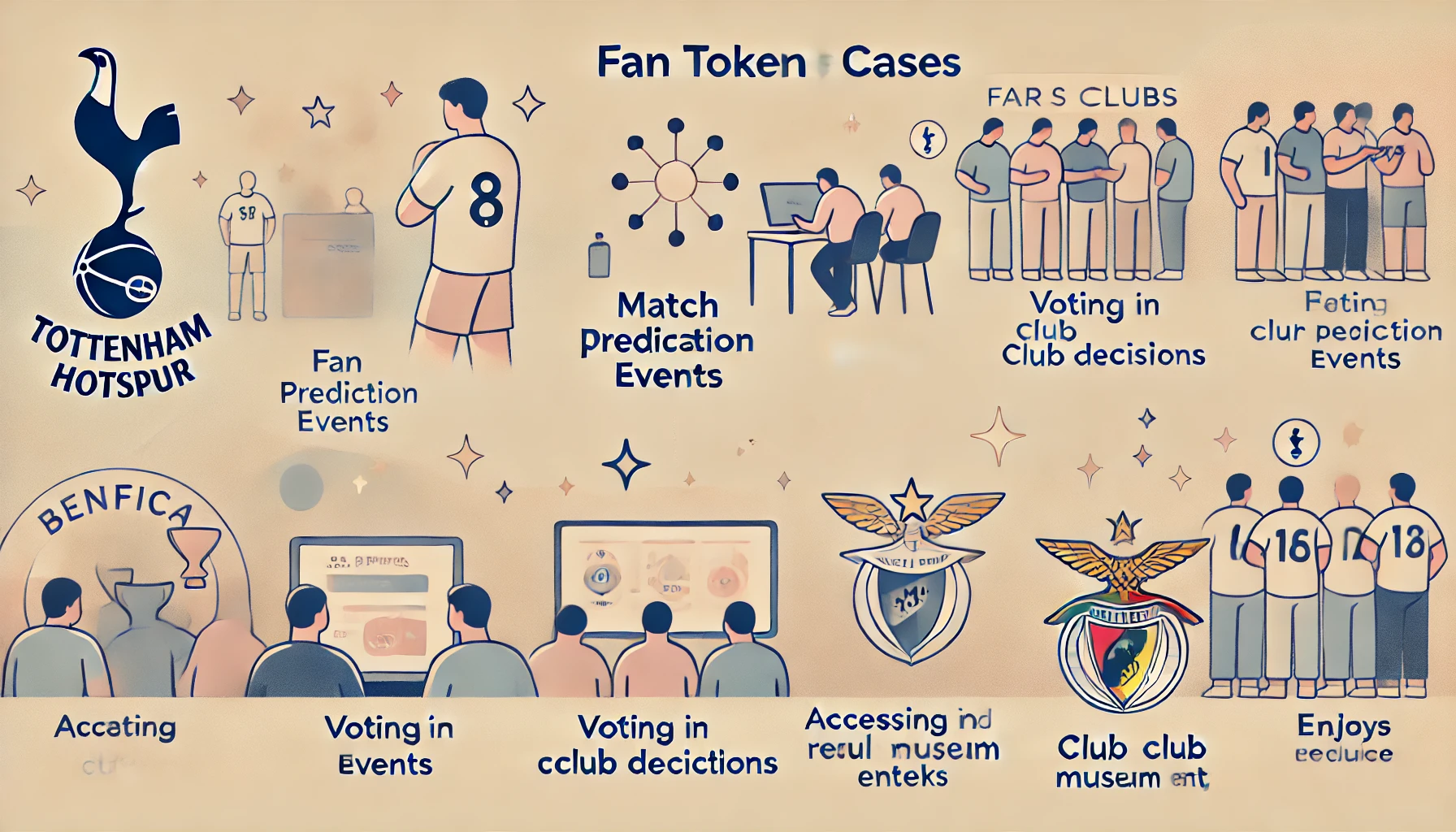

Tottenham Hotspur ($SPURS) の事例

2023年10月に50万枚を発行。

試合結果予想や投票イベントに参加することで、ファンはリワードを獲得できる仕組みを整えました。

Benfica ($BENFICA) の事例

ポルトガルの名門Benficaは、投票や限定コンテンツに加え、クラブ博物館の入場権など、リアルとデジタルを融合させた特典を提供しています。

K-Pop業界に広がるデジタルコレクタブル

音楽業界では、特にK-PopがWeb3の活用に積極的です。

ファンはデジタルコレクタブルの所有を通じて、アーティストとのつながりを深めています。

MOMENTICA(LEVVELS)の革新的取り組み

MOMENTICAは、ENHYPENやLE SSERAFIMなど人気グループの写真や音声を限定コレクタブル(TAKE™)として提供するプラットフォームです。

93か国のファンが利用し、LE SSERAFIMのホルダー数は7倍に増加しました。

fromis_9のデジタルカードは1週間で6万以上が配布されるなど、圧倒的な反響を呼びました。

ファンエンゲージメントを拡張する仕組み

単なるグッズ収集ではなく、限定イベント招待やアーティストからのメッセージ視聴など、特典との連動が特徴です。

所有そのものがファン体験の価値を高める新しい推し活モデルとなっています。

バーチャルアイドルとIDOLトークンの可能性

次に紹介するのは、AIとブロックチェーンを組み合わせたバーチャルアイドルプロジェクトです。

MEET48の概要

MEET48はAIエージェントが生成するバーチャルアイドルを運営し、ファンがプロジェクトの一員として参加できます。

投票やクエスト達成によってIDOLトークンが付与され、ファンは運営への発言力を得ます。

MEET48の実績

ピーク時DAUは53万人を超え、オンチェーン取引は3,154万件以上。

さらに、Binance AlphaやBitgetなど複数の取引所に上場し、トークンエコノミーとしても成熟度を高めています。

ファンが運営に参加する新しい形

投票による意思決定や、ステーキングによる特典獲得など、“ファンがアイドルをつくる”という参加型の価値が広がりました。

これは、単なる消費者としてのファンではなく、共創者として関わる文化を生み出しています。

日本発のアイドル支援トークン:NIDT(Nippon Idol Token)

日本でもWeb3推し活が本格化しています。

その代表例が、秋元康氏プロデュースのNippon Idol Token(NIDT)です。

NIDTの仕組み

ファンはNIDTを保有することで、推し活ポイントを獲得し、NFTや投票権、グッズ優先購入権と交換できます。

このポイントはメタバースイベントや現実のライブ特典とも連動し、オンライン・オフラインをまたぐ一貫したファン体験を提供します。

IEOの成果と市場評価

2023年3月のIEOでは約10億円を調達。

保有量・期間に応じたファンランク制度が導入され、長期保有を促す設計となっています。

これにより、トークンを通じた安定的なコミュニティ形成が実現しました。

ファントークンとの比較

Socios.comのファントークンが「グローバルスポーツ向け」であるのに対し、NIDTは「日本型のアイドル応援」に特化。

特典内容も、ファンクラブ機能の強化に重点が置かれている点が特徴です。

Web3推し活モデルの価値と広がり

これらの事例に共通するのは、ファンが“お金を払う存在”から“運営の一部として参加する存在”へ進化していることです。

ファン体験のアップデート

従来のファンクラブでは味わえない「投票権」「限定アクセス」「コミュニティ運営参加」などが、ファンのモチベーションを高めています。

これにより、推し活はより主体的で双方向的な活動へと変化しました。

経済圏としての意義

ファンエコノミーは従来の課金モデルを超え、トークンを基盤とする持続的な経済圏として拡大。

運営は収益安定化を、ファンは参加型の喜びを享受できる仕組みです。

Web3推し活の課題とリスク

華やかな事例の裏には、無視できない課題やリスクも存在します。

Web3推し活を安全に楽しむためには、これらのリスクを正しく理解しておく必要があります。

価格変動リスク

仮想通貨である以上、トークン価格の急激な変動は避けられません。

ファン活動のために購入したトークンが、短期間で価値を大きく失う可能性もあります。

法規制と税務の課題

日本では暗号資産の取引益は雑所得扱いとなり、年間20万円を超えると確定申告が必要です。

また、海外プロジェクトの場合は金融庁の登録外取引所での購入が必要なケースもあり、法的リスクを伴います。

詐欺・不正プロジェクトへの注意

Web3領域では、投資詐欺や偽プロジェクトが横行しています。

特に「高利回り」「必ずもうかる」といった誘い文句には注意が必要です。

信頼できるプラットフォームかどうかを見極めることが求められます。

リスクを回避するための具体策

こうした課題に対処するためには、事前の準備と情報収集が不可欠です。

リスク分散と少額参加

トークン購入は生活費に影響しない範囲で行うことが大前提です。

複数のプロジェクトに少額で参加し、リスクを分散することで損失リスクを軽減できます。

信頼できるプラットフォーム選び

金融庁登録済み取引所や、実績のある公式プラットフォームを利用しましょう。

不明瞭な海外サイトやウォレットを通じた直接取引は避けるべきです。

税務・会計処理の工夫

確定申告や記録管理の負担を減らすため、取引履歴を自動管理できるツールを活用するのも有効です。

特に継続的に投げ銭やトークン売買を行う場合は、早めの対策が必要です。

Web3時代の推し活がもたらす未来

Web3推し活は、単なる「お金を払って応援する」から、「ファンが主体的にプロジェクトを育てる」段階へと進化しています。

ファンと運営の関係性の変化

トークンやNFTを通じて、ファンはプロジェクトの一員としての役割を持つようになりました。

その結果、運営もファンの声をより重視し、コミュニティ主導の施策が増えています。

新しい収益モデルの可能性

ファントークンやデジタルコレクタブルは、従来のチケット・グッズ販売に代わる収益源として注目されています。

特にK-Popやスポーツ分野では、グローバルファン層を巻き込んだ経済圏の形成が進んでいます。

学びと実践のヒント

今回紹介した事例からわかるのは、Web3推し活がもはや一過性のブームではないということです。

Dogecoinの投げ銭文化から、Sociosのファントークン、K-Popのデジタルコレクタブル、そして日本発のNIDTまで、多彩な形で進化を続けるファンエコノミーが誕生しています。

一方で、法規制や税務、詐欺リスクへの対策も欠かせません。

安全なプラットフォームを選び、余剰資金で少額から参加することが重要です。

Web3時代の推し活は、ファンがただの消費者ではなく“共創者”になる新しい文化。

これからも多様な事例が生まれ、応援の在り方はさらに進化していくでしょう。